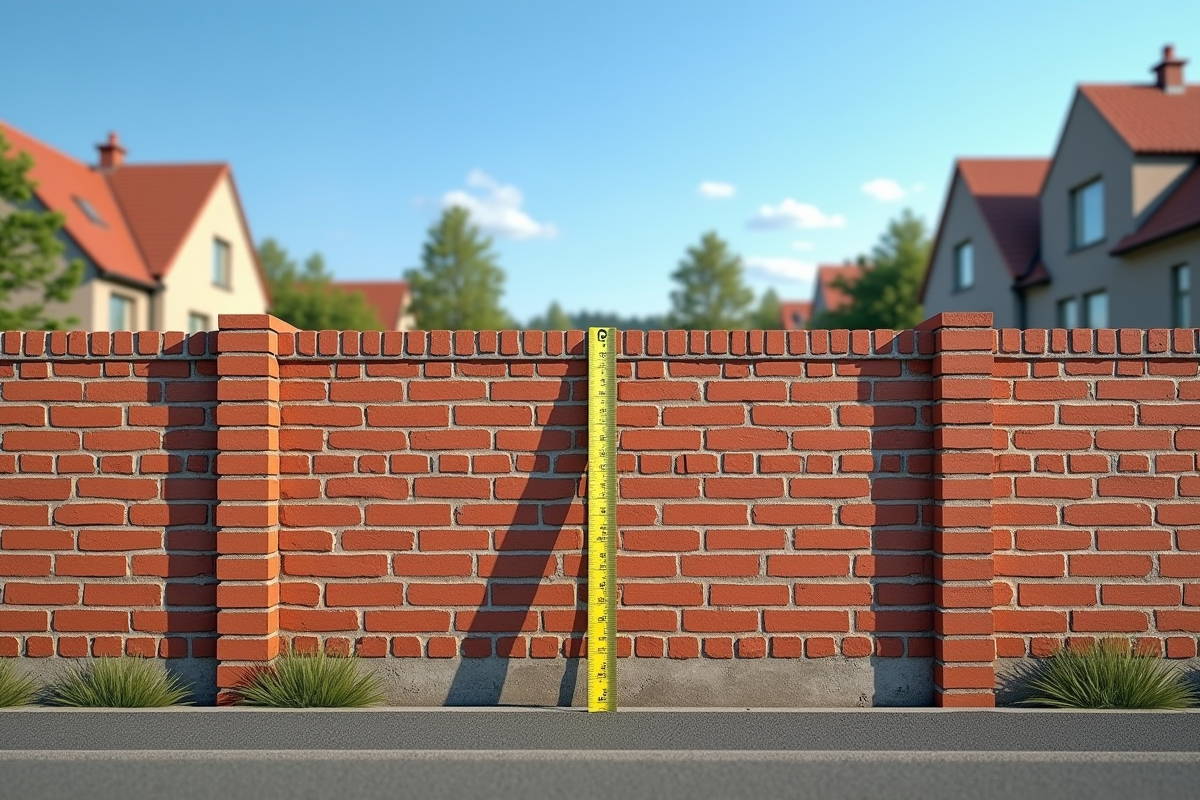

Le mur ne grimpe jamais tout seul : il s’élève, encadré par des textes solides et des règlements locaux parfois impitoyables. Sur le papier, le Code civil trace une ligne nette : dans les villes de plus de 50 000 habitants, l’édifice ne doit pas dépasser 3,20 mètres. Ailleurs, la barre descend à 2,60 mètres. Mais en réalité, chaque commune peut décider d’en rajouter une couche, en adaptant ces limites à sa propre vision de l’urbanisme via son Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou un règlement de lotissement. Certaines villes serrent la vis, d’autres prennent le pari inverse, rehaussant parfois la hauteur autorisée.

La déclaration préalable de travaux devient une étape incontournable dès que la clôture prend de la hauteur ou s’installe dans une zone protégée. Il ne suffit pas d’aligner des parpaings : l’endroit exact, les matériaux choisis, et l’existence de servitudes viennent complexifier la procédure. Chaque détail compte, et les démarches administratives s’allongent au gré des exigences locales.

Comprendre la réglementation française sur la hauteur des murs en limite de propriété

Impossible de se lancer dans la construction d’un mur en limite de propriété sans passer par la case réglementation. Le Code civil pose le cadre général : 3,20 mètres dans les grandes villes, 2,60 mètres ailleurs. Cette base n’est pourtant qu’un point de départ. Le PLU de chaque commune a la liberté d’abaisser ou d’augmenter ces seuils, en fonction de la physionomie urbaine, des choix politiques ou de l’histoire du quartier. Un lotissement, quant à lui, peut imposer ses propres règles, parfois plus strictes que le droit national.

Bâtir en limite séparative implique alors de jongler entre le Code civil, le Code de l’urbanisme et les règlements spécifiques du terrain concerné. La nature mitoyenne ou privative du mur apporte une nuance de taille : ériger un mur mitoyen oblige à trouver un terrain d’entente avec le voisin, tandis qu’un mur privatif relève du seul propriétaire, à condition de ne pas franchir la ligne de propriété et de rester sous les hauteurs autorisées.

Au quotidien, la hauteur d’un mur ou d’une clôture ne se résume jamais à un chiffre. Exigences d’harmonie avec l’environnement, respect des distances, choix des matériaux : chaque élément vient s’ajouter à la liste des contraintes. La proximité d’un monument historique peut déclencher l’avis, parfois décisif, de l’architecte des Bâtiments de France. Et gare à la négligence : construire sans tenir compte des droits du voisin, c’est courir le risque d’une confrontation devant le tribunal judiciaire.

Quels critères déterminent la hauteur autorisée d’une clôture ou d’un mur ?

La hauteur d’une clôture ou d’un mur en limite de propriété ne se décide jamais sur un coup de tête. Plusieurs paramètres, souvent imbriqués, entrent en ligne de compte. Le PLU de la commune agit comme un chef d’orchestre : dans certains quartiers, la limite s’arrête à 1,80 mètre pour préserver l’unité architecturale ; dans d’autres, elle grimpe jusqu’à 2 mètres, voire un peu plus en zone pavillonnaire. Ce document prime, sauf cas de dérogation clairement accordée.

En l’absence de règles locales, l’article 663 du Code civil prend le relais : 3,20 mètres dans les grandes villes ; 2,60 mètres ailleurs. Ce texte ne vise pas seulement les murs de séparation, mais aussi les clôtures, grillages et autres barrières.

Mitoyenneté ou propriété exclusive : ce statut influence directement la hauteur admissible. Un mur mitoyen suppose l’aval des deux voisins pour toute modification. D’autres facteurs entrent en jeu : relief du terrain, proximité du voisin, présence d’une servitude de vue. La mairie ou le juge peuvent alors imposer des ajustements.

Voici quelques points à examiner pour déterminer la hauteur qu’autorise la loi :

- Type de terrain : plat, en pente, enclavé

- Usage prévu : simple clôture de jardin, séparation entre habitations, mur anti-bruit

- Environnement immédiat : secteur sauvegardé, voisinage d’un monument historique, zone agricole

La destination du mur (protéger, séparer, préserver l’intimité) et la qualité des relations de voisinage pèsent lourd dans la décision finale. La mairie garde une marge d’appréciation, surtout dans les zones urbaines denses ou sous règlement de lotissement. Toute demande de dérogation doit être argumentée, validée et inscrite dans les documents officiels.

Procédures et démarches à suivre avant de construire en limite de propriété

Impossible d’ériger un mur en limite de propriété sans passer par la case formalités. Cette étape ne se résume pas à une simple paperasse : c’est elle qui garantit la légalité du projet. Première étape : scruter le PLU de la commune, qui détaille toutes les règles applicables : hauteur, matériaux, distances. Ces prescriptions varient selon le quartier, la topographie ou la proximité d’une voie publique.

Dans la plupart des cas, un projet de mur ou de clôture en limite séparative nécessite une déclaration préalable de travaux. Ce dossier, à déposer en mairie, doit contenir un plan de situation, la description précise du projet et parfois des photos ou croquis. La mairie dispose d’un délai, le plus souvent un mois, pour examiner le dossier. Si aucun retour n’arrive dans les temps, le silence vaut accord, à condition de respecter le PLU.

En lotissement ou en copropriété, il faut impérativement vérifier l’existence d’un règlement interne. Certains syndics ou associations de propriétaires imposent des règles plus strictes que celles du code de l’urbanisme. Si le terrain se trouve dans une zone protégée, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut s’imposer, avec parfois des exigences très précises.

Pour un mur mitoyen, l’accord du voisin reste indispensable. Omettre cette étape mène souvent au litige, à des recours, voire à la nécessité de démolir l’ouvrage. Un dialogue en amont reste le meilleur moyen d’éviter les conflits et d’assurer la tranquillité du voisinage.

Questions fréquentes sur la délimitation et les droits entre voisins

Mitoyenneté : qui possède le mur séparatif ?

Le mur mitoyen appartient aux deux voisins : chacun détient la moitié de la propriété, et les droits s’exercent à parts égales. C’est une règle du Code civil : dès que le mur se dresse à la limite de deux parcelles, il devient commun. À l’inverse, un mur privatif relève du seul propriétaire du terrain sur lequel il s’appuie. Avant d’engager des travaux, il reste prudent de vérifier la mention de mitoyenneté dans l’acte notarié ou sur le cadastre, histoire d’éviter tout quiproquo.

Ouverture et modification du mur : quelles restrictions ?

Ouvrir une fenêtre, une porte ou une lucarne dans un mur mitoyen n’est pas chose libre : l’accord du voisin demeure obligatoire. Le Code civil est sans appel : aucune vue directe ne doit troubler la vie privée de l’autre. Sur un mur non mitoyen, le propriétaire garde la maîtrise, mais ne peut empiéter sur l’intimité du voisinage.

Quelques situations méritent une attention particulière :

- L’installation d’un grillage ou d’une clôture légère n’exonère pas du respect des règlements locaux.

- L’ajout d’une surélévation ou l’application d’un enduit peuvent nécessiter une nouvelle déclaration préalable de travaux.

Entretien et conflits : quelles solutions ?

L’entretien du mur mitoyen incombe aux deux voisins, chacun participe aux frais. Si le dialogue s’enlise, c’est le tribunal judiciaire qui tranche. Un trouble anormal du voisinage, comme une perte d’ensoleillement ou des infiltrations, peut ouvrir droit à réparation ou à une indemnisation. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la paix entre voisins n’est jamais acquise : elle se construit, à force d’équilibre entre respect des règles et bon sens partagé.

Ériger un mur en limite de propriété, c’est parfois soulever bien plus que de la pierre : c’est s’assurer que chaque brique trouve sa juste place, entre droit, dialogue et voisinage. Ce défi, à la fois technique et humain, façonne le paysage urbain autant que les relations de quartier.